4G/5G 物聯網賦能橋梁結構監測系統升級,FIFISIM 物聯守護交通基礎設施安全

一、橋梁結構監測系統升級背景與意義

橋梁作為交通基礎設施的核心組成,是公路、鐵路網絡貫通的關鍵節點。截至 2024 年,我國公路橋梁數量超 90 萬座,鐵路橋梁超 10 萬座,其中服役超 30 年的 “老齡化” 橋梁占比達 25%,大跨度斜拉橋、懸索橋、跨海大橋等復雜結構橋梁數量持續增長。然而,傳統橋梁結構監測模式以 “人工巡檢 + 有線傳輸” 為主,已難以適配 “安全、高效、精準” 的運維需求,核心痛點集中在三方面:

其一,人工巡檢效率低且風險高。傳統巡檢依賴技術人員攜帶設備徒步作業,大跨度橋梁需借助登高車、掛籃等工具,甚至攀爬橋梁索塔,單次巡檢覆蓋范圍不足 5 公里,日均作業時長超 8 小時;跨海大橋、山區橋梁受臺風、暴雨、濃霧等惡劣天氣影響,年均有效巡檢天數不足 200 天,且高空作業易引發墜落、碰撞等安全事故,2023 年全國公開報道的橋梁巡檢安全事故超 8 起。

其二,有線傳輸局限顯著。傳統監測系統需沿橋梁鋪設線纜,用于連接位移計、應變傳感器等設備,大跨度橋梁布線長度超 10 公里,施工周期長達 1-2 個月,且線纜易受車輛振動、海水腐蝕、紫外線老化影響,年均故障中斷次數超 12 次,每次修復需封閉交通,影響通行效率;偏遠山區橋梁因地形復雜,有線布線成本高、難度大,形成 “監測盲區”。

其三,預警響應滯后且精度不足。人工巡檢數據需事后整理錄入系統,從隱患發現到生成報告平均耗時 48 小時,無法實時捕捉橋梁動態變形(如主梁位移、索力變化);人工觀測受環境干擾(如風力、溫度)影響大,應變、位移等參數測量誤差超 5%,難以精準判斷橋梁結構健康狀態,2022 年某高速公路橋梁因支座老化未及時發現,導致主梁輕微沉降,被迫封閉維修 3 天。

隨著我國交通網絡向復雜地形延伸,橋梁結構監測需求日益迫切。4G/5G 物聯網技術憑借 “廣覆蓋、低時延、高可靠、大連接” 特性,為橋梁監測系統升級提供關鍵支撐,而 4G/5G 物聯網方案(工業網關 + 4G/5G 物聯網卡)作為 “數據傳輸中樞”,可打破傳統監測的有線局限與時空壁壘,實現監測數據實時上傳與遠程管控,是推動橋梁監測從 “人工被動巡檢” 向 “智能主動預警” 轉型的核心技術保障。

二、4G/5G 物聯網助力橋梁結構監測系統升級的核心功能與原理

(一)核心功能

多維度參數實時采集:系統搭載位移傳感器(GNSS、傾角計)、應變傳感器(光纖應變計、電阻應變片)、振動傳感器(加速度計)、環境傳感器(溫濕度、風速、降雨量)及索力監測儀,可實時采集橋梁結構關鍵參數 —— 主梁水平 / 垂直位移(精度 0.1mm)、構件應變(精度 1με)、結構振動頻率(精度 0.01Hz)、索塔傾斜度、拉索索力,同時監測環境對橋梁的影響(如高溫導致的材料伸縮、強風引發的振動),采樣頻率可根據需求調整(最高達 1 次 / 秒)。

無線高效數據傳輸:通過 4G/5G 物聯網網絡,工業網關將傳感器采集的異構數據(模擬量、數字量、高頻振動數據)轉換為標準化格式(如 MQTT 協議),經 4G/5G 物聯網卡實時上傳至云端監測平臺,傳輸速率達 10-100Mbps,解決傳統有線傳輸的布線難題(如跨海大橋水下布線、山區橋梁地形限制)與數據中斷問題,確保偏遠區域、復雜結構部位監測數據無遺漏。

智能分析與分級預警:云端平臺結合橋梁結構力學模型與 AI 算法,對實時數據進行趨勢分析與異常識別,當監測參數超出閾值(如主梁位移超 5mm、應變超設計值 80%)時,自動觸發四級預警(藍、黃、橙、紅),通過短信、APP 推送、平臺告警等方式通知運維團隊,同時生成隱患處置方案(如加固范圍、維修優先級),明確 “風險等級 - 影響范圍 - 應對措施”,實現 “早發現、早處置”。

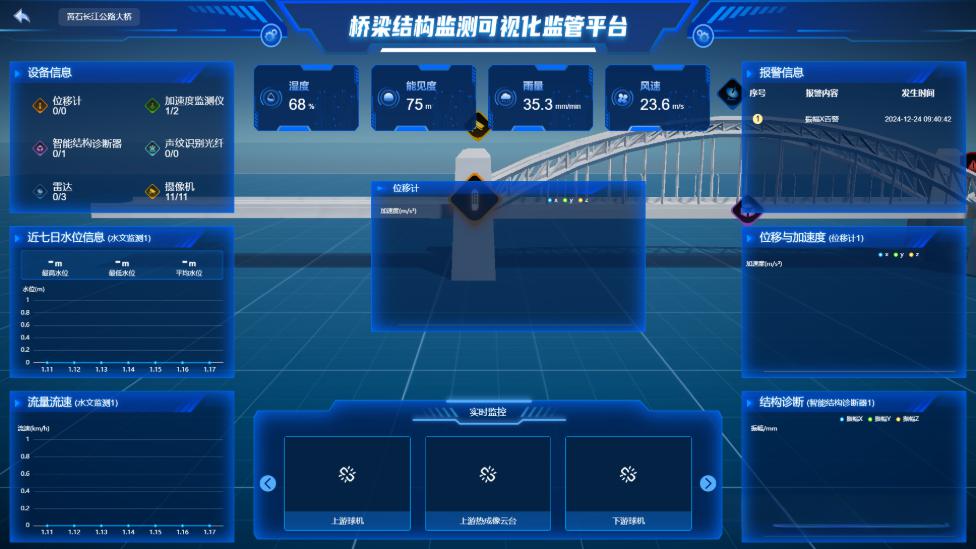

遠程可視化監控與運維:平臺支持 24 小時實時數據可視化展示,以三維橋梁模型、趨勢曲線、衛星地圖等形式呈現結構狀態,管理人員可通過電腦、手機 APP 遠程查看主梁位移變化、索力波動、傳感器運行狀態,無需現場值守;同時支持設備遠程運維,可實時監控傳感器、工業網關、物聯網卡的工作狀態(如電量、信號強度、故障代碼),遠程調試網關參數、重啟設備,減少高空、海上等高危場景的現場運維工作量。

歷史數據回溯與趨勢預測:系統自動存儲監測數據(存儲周期≥10 年),支持按時間、構件類型、參數維度檢索回溯,便于分析橋梁長期變形規律(如季節性溫度變化導致的主梁伸縮、長期荷載引發的疲勞損傷);通過 AI 算法構建橋梁結構健康度評估模型,可提前 3-6 個月預判潛在隱患(如拉索疲勞損傷、支座老化),為預防性運維提供數據支撐。

(二)核心原理

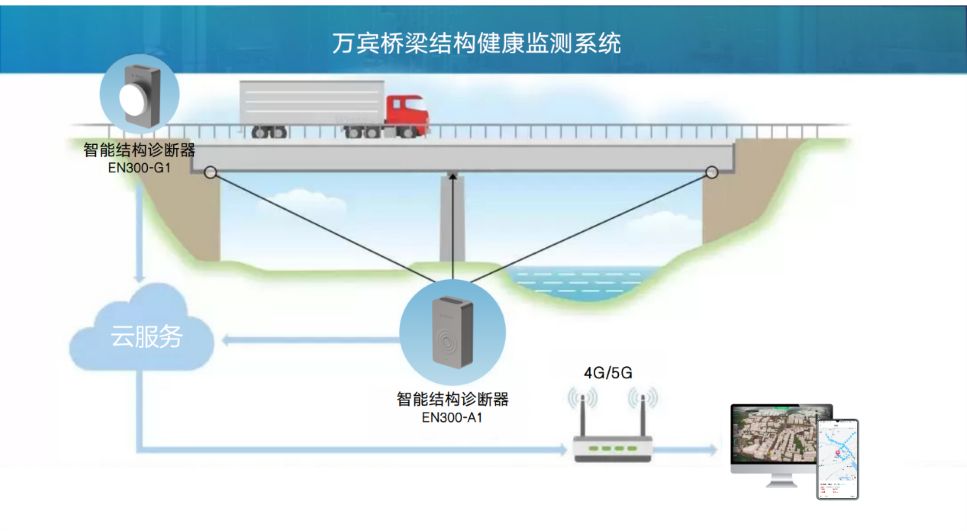

4G/5G 物聯網助力橋梁結構監測系統升級的實現,依賴 “感知層 - 傳輸層 - 應用層” 三層架構協同,具體流程如下:

感知層(監測終端):位移、應變、振動等傳感器及索力監測儀采集橋梁結構原始數據,通過 RS485、以太網、LoRa 等接口傳輸至工業網關;部分無線傳感器(如 LoRa 應變傳感器)可直接與網關無線連接,減少橋梁表面布線需求。

傳輸層(4G/5G 物聯網方案):FIFISIM 物聯工業網關對采集的異構數據進行協議解析(如 Modbus 轉 MQTT)與邊緣預處理(如數據濾波、高頻振動數據壓縮),通過 4G/5G 物聯網卡接入公網,實現數據向云端平臺的實時傳輸;同時,網關接收云端下發的控制指令(如調整采樣頻率、啟動索力復測),轉發至監測終端。

應用層(云端平臺):云端平臺對傳輸數據進行存儲、分析與可視化展示,通過結構力學算法與 AI 模型識別橋梁異常狀態并觸發預警;運維團隊通過平臺查看預警信息、制定處置方案、跟蹤維修進度,形成 “數據采集 - 傳輸 - 分析 - 預警 - 處置” 的閉環。

在這一流程中,4G/5G 物聯網方案解決了傳統監測 “有線布線難、數據傳輸慢、遠程管控弱” 的核心問題,確保系統在跨海、山區、高空等復雜場景下的穩定性與實時性。

三、4G/5G 物聯網方案(工業網關 + 4G/5G 物聯網卡)的作用及效果

(一)工業網關的核心作用

異構數據適配與融合:橋梁監測傳感器類型多樣(位移、應變、振動、索力),數據格式與傳輸協議不同(模擬量、數字量、TCP/IP、CAN 總線),工業網關支持 20 余種工業協議解析與轉換,可將分散的設備數據統一為標準化格式,打破 “數據孤島”,確保云端平臺能整合分析全維度監測數據(如關聯主梁位移與索力變化的關聯性)。

復雜環境適應性:橋梁監測環境惡劣 —— 跨海大橋面臨高濕度(相對濕度超 95%)、海水腐蝕、強臺風;山區橋梁面臨溫差大(-30℃~60℃)、強電磁干擾(高壓線路附近);大跨度橋梁需在高空(索塔、拉索)部署設備,FIFISIM 物聯工業網關采用工業級硬件設計,支持 - 40℃~85℃寬溫工作,防塵防水等級達 IP68,抗電磁干擾等級符合 EN 61000-6-2 標準,抗振動等級達 IEC 60068-2-6,可在復雜環境下穩定運行,設備故障率低于 2%。

多網絡冗余備份:支持 4G/5G 與有線網絡(以太網)、無線局域網(WiFi)雙鏈路或三鏈路備份,當某一網絡出現故障(如跨海大橋 4G 信號受臺風干擾、山區有線線纜被落石損壞)時,自動切換至備用網絡,切換時間≤1 秒,確保數據傳輸不中斷;針對信號薄弱區域(如橋梁跨中、索塔頂部),支持與橋梁專用基站協同,實現網絡無縫覆蓋。

邊緣計算與安全防護:內置邊緣計算模塊,可在本地完成數據預處理 —— 對高頻振動數據進行壓縮(壓縮比達 10:1),減少云端帶寬占用;對異常數據進行實時判斷(如應變突增),觸發本地聲光告警,避免因網絡延遲導致的預警滯后;同時內置防火墻、VPN 加密功能,對傳輸數據進行端到端加密(AES-256 算法),防止橋梁結構數據被竊取或篡改,保障基礎設施安全。

(二)4G/5G 物聯網卡的核心作用

廣域穩定聯網:4G 網絡已實現全國公路、鐵路橋梁沿線的全面覆蓋,5G 網絡向跨海大橋、山區復雜橋梁等重點區域延伸,物聯網卡可確保監測設備在無有線網絡覆蓋的橋梁跨中、索塔頂部、偏遠山區穩定聯網;支持多運營商網絡漫游,當橋梁穿越不同運營商信號覆蓋區域時,自動切換至信號更強的網絡,聯網成功率達 99.9%。

低時延高可靠傳輸:4G 網絡時延約 50-100ms,可滿足橋梁靜態參數(位移、應變)的實時傳輸需求;5G 網絡時延低至 1-10ms、下行速率達 1Gbps,可支撐高頻振動數據(采樣頻率 1000Hz 以上)、高清視頻(橋梁表面裂縫監測)的實時傳輸,確保動態隱患(如強風引發的橋梁顫振)能被及時捕捉,為應急處置爭取時間。

精準設備標識與流量管理:每張物聯網卡對應唯一 IMSI 號,可作為監測設備的 “數字身份”,便于云端平臺對設備進行分組管理(如按橋梁構件、設備類型)、信號監控與故障定位;支持流量實時監控與定向訪問控制,運營商可根據設備數據傳輸需求(如靜態傳感器日均 10-30MB、振動傳感器日均 100-200MB),為客戶定制流量套餐,避免流量浪費,降低運營成本。

工業級耐用設計:采用工業級 SIM 卡封裝,具備抗腐蝕、抗振動、耐高溫特性,可在跨海大橋的高鹽霧環境、山區橋梁的溫差環境下長期使用,卡片壽命≥5 年,遠高于普通消費級 SIM 卡(壽命 2-3 年),減少設備更換頻率與運維成本。

(三)方案整體效果

采用 “工業網關 + 4G/5G 物聯網卡” 的 4G/5G 物聯網方案,可使橋梁監測數據傳輸延遲縮短 95% 以上,從傳統人工的 48 小時縮短至實時傳輸;預警響應時間從 24 小時縮短至 20 分鐘內,隱患處置效率提升 60%;設備故障率降低 50%,因網絡中斷導致的數據丟失率降至 0.1% 以下;人工巡檢工作量減少 90%,年度運維成本顯著降低,為橋梁結構安全提供 “實時、精準、智能” 的技術支撐。

四、4G/5G 物聯網助力橋梁結構監測系統升級案例:某跨海斜拉橋監測項目

某跨海斜拉橋全長 8.5 公里,主跨 1200 米,連接兩座沿海城市,日均通行車輛超 3 萬輛,是區域交通樞紐。傳統監測采用 “人工每季度巡檢 + 定點有線傳感器” 模式,面臨三大問題:

巡檢效率低且風險高:人工巡檢需借助登高車檢查索塔、拉索,乘船檢查水下橋墩,單次巡檢需投入 20 人,耗時 15 天;臺風季(每年 6-10 月)無法作業,年均有效巡檢天數不足 250 天,2022 年因臺風延誤巡檢,導致一處拉索護套破損未及時發現,引發輕微腐蝕。

數據傳輸中斷頻繁:有線傳感器線纜沿橋梁護欄鋪設,受海水腐蝕、車輛撞擊影響,年均中斷次數達 18 次,每次修復需封閉 1 條車道,影響通行;橋梁跨中區域因距離岸邊遠,有線信號衰減嚴重,數據傳輸丟包率超 15%,關鍵振動數據無法完整回傳。

預警響應滯后:人工巡檢發現的主梁位移、索力異常,從現場記錄到總部分析、預警發布需 36 小時,2021 年因支座老化導致主梁沉降 2mm,未及時處置,被迫限制重型車輛通行 7 天,影響物流運輸。

2023 年,該跨海大橋啟動結構監測系統智能化升級項目,引入 180 套 4G/5G 物聯網監測設備,并采用 FIFISIM 物聯提供的 4G/5G 物聯網方案,為每套設備配套部署 FIFISIM 物聯工業網關與 4G/5G 物聯網卡,構建 “市級 - 橋梁管理處” 兩級云端監測平臺。

方案實施后,項目取得顯著成效:

監測效率與安全性雙提升:180 套監測設備實現橋梁全結構覆蓋(索塔、拉索、主梁、橋墩),數據實時上傳至云端,人工巡檢頻次從每季度 1 次降至每年 1 次,巡檢人員減少 18 人,臺風季無需現場作業,全年監測無間斷;設備采樣頻率提升至 1 次 / 秒,可精準捕捉拉索振動、主梁微位移(0.1mm 級),2024 年成功識別 12 處早期隱患(如 3 處拉索護套破損、2 處支座老化)。

數據傳輸穩定性顯著優化:工業網關的多網冗余功能,解決了有線線纜腐蝕、撞擊問題,網絡中斷次數從年均 18 次降至 0 次;物聯網卡的多運營商漫游特性,結合橋梁中部部署的專用 5G 微基站,確保跨中區域數據傳輸丟包率從 15% 降至 0.1%,高頻振動數據完整回傳,為橋梁顫振分析提供支撐。

預警響應與處置效率提升:云端平臺 AI 算法實時分析數據,預警響應時間從 36 小時縮短至 15 分鐘,2024 年臺風 “海燕” 過境前,提前 48 小時預判拉索振動超限風險,及時采取臨時加固措施,避免結構損傷;通過歷史數據回溯,分析出主梁位移與溫度、荷載的關聯規律(夏季高溫主梁伸長 3-5mm,重載車輛通行時段應變增加 10%),為養護計劃制定提供依據。

運維成本降低:設備遠程運維功能減少 95% 的現場調試工作量,設備故障率從 25% 降至 2.2%,運維成本較傳統模式降低 68%;流量套餐定制化設計(靜態傳感器按日均 20MB、振動傳感器按日均 150MB 配置),避免流量浪費,年度通信成本優化 32%。

該案例充分證明,4G/5G 物聯網方案是橋梁結構監測系統升級的核心支撐,可有效解決傳統監測的痛點,為跨海、山區、大跨度等復雜橋梁的安全運維提供可靠技術保障。

五、行業應用展望

隨著 5G 網絡的全面覆蓋與 AI、數字孿生技術的深化,4G/5G 物聯網助力橋梁結構監測系統升級將呈現三大趨勢:

監測場景多元化:從公路、鐵路橋梁向城市立交、跨海大橋、山區高橋延伸,適配不同結構類型(斜拉橋、懸索橋、梁式橋)、不同環境(沿海、山區、高寒)的監測需求,同時拓展至橋梁施工期監測(如掛籃變形、支架沉降),實現 “全生命周期監測”。

監測技術融合化:與無人機巡檢(橋梁表面裂縫識別)、三維激光掃描(構件變形測量)、InSAR(合成孔徑雷達干涉測量)技術融合,實現 “地面定點監測 + 空中立體掃描 + 衛星遙感監測” 的全方位監測體系,提升隱患識別精度與覆蓋范圍。

預警決策智能化:通過數字孿生構建橋梁虛擬模型,將實時監測數據與虛擬模型結合,模擬結構損傷對橋梁安全的影響;結合大數據分析交通荷載、環境因素與橋梁壽命的關聯關系,實現從 “實時預警” 向 “提前 6 個月預測 + 全生命周期養護規劃” 升級,最大化延長橋梁服役年限。

FIFISIM 物聯作為物聯網領域的專業服務商,將持續優化工業網關的多網絡協同能力與抗腐蝕設計,推出適配跨海、高寒等特殊場景的防爆、防水產品;同時與運營商合作開發橋梁監測專用物聯網卡套餐,提供 “硬件 + 流量 + 平臺” 一體化服務;此外,為智能設備廠商與集成商提供全流程技術支持,包括方案設計、設備調試、售后維護等,助力更多橋梁實現結構監測系統智能化升級,守護交通基礎設施安全。