4G/5G 物聯網:風電塔筒智能監測的 “神經通道”

風電作為清潔能源的核心組成部分,其裝機容量持續攀升。風電塔筒作為風機的 “骨架”,承載著葉片、機艙等關鍵部件的重量,其結構穩定性直接關系到風機的安全運行與壽命。然而,風電塔筒多分布在偏遠山區、沿海灘涂、高原荒漠等復雜環境中,高濕、高鹽、強振動、電磁干擾等因素持續侵蝕塔筒結構,傳統人工巡檢不僅成本高、效率低,更難以實現實時預警。

FIFISIM物聯 深耕 4G/5G 物聯網技術在工業場景的落地應用,以 “工業網關 + 物聯網卡” 為核心的通信方案,為風電塔筒智能監測系統搭建了穩定、高效的 “神經通道”,實現端側監測數據與后臺運維平臺的無縫銜接。基于對風電場景的深度理解,該方案通過 4G 技術的廣覆蓋、高可靠特性滿足絕大多數風場的監測需求,5G 則作為補充,在特定高帶寬、低時延場景中發揮優勢,最終實現 “場景適配” 與 “落地實用” 的核心價值。

一、風電塔筒監測的核心痛點與物聯網技術的適配邏輯

風電塔筒的監測需求聚焦于 “結構安全” 與 “運維效率” 兩大核心,而傳統監測模式的瓶頸恰恰限制了這兩大目標的實現:

1. 環境復雜導致的數據采集與傳輸難題陸上風電場多位于山區、戈壁,近海風電場則面臨高鹽霧、強腐蝕環境,線纜鋪設不僅成本高昂(動輒數公里布線),更易因振動、腐蝕出現斷裂,導致數據傳輸中斷。人工巡檢需克服地形、天氣障礙,單次巡檢周期長達數天,難以捕捉塔筒實時狀態(如瞬時振動峰值、突發形變)。

2. 數據實時性不足制約預警響應效率塔筒結構故障(如螺栓松動、混凝土裂縫擴展)具有突發性與累積性,若數據傳輸延遲超過 10 分鐘,可能錯過最佳干預時機。傳統無線傳輸方式(如 WiFi、LoRa)受限于覆蓋范圍(僅數百米)與抗干擾能力,在風場集群化布局(單場數十臺風機,間距數公里)中難以規模化應用。

3. 多維度數據融合需求與傳輸穩定性的矛盾塔筒監測涉及振動(加速度傳感器)、應變(光纖傳感器)、環境(溫濕度、鹽霧濃度)、圖像(高清攝像頭)等多類數據,數據類型從 KB 級的傳感器報文到 GB 級的視頻流不等,傳統傳輸方案難以兼顧 “小數據高頻傳輸” 與 “大數據穩定傳輸” 的雙重需求。

針對上述痛點,FIFISIM 4G/5G 物聯網方案的適配邏輯清晰可見:

以 4G 技術的廣域覆蓋(山區、沿海信號穿透性強)解決偏遠風場聯網難題;

以工業網關的邊緣計算能力實現數據本地預處理(過濾冗余信息、壓縮視頻流),降低傳輸壓力;

以物聯網卡的工業級穩定性(抗振動、耐高低溫)適配惡劣環境;

以 5G 的大帶寬(eMBB)與低時延(URLLC)特性,補充滿足高清視頻巡檢、實時控制等特殊需求。

二、FIFISIM物聯 4G/5G 物聯網風電塔筒監測解決方案:從端到云的場景化設計

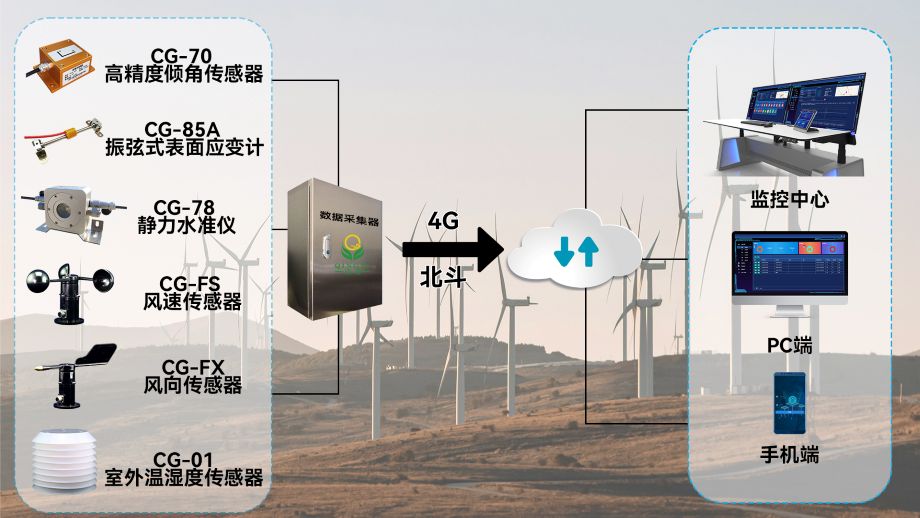

FIFISIM 解決方案以 “工業網關 + 物聯網卡” 為核心傳輸層,向上對接風電場后臺監控運維平臺,向下連接各類監測傳感器,形成 “端側采集 - 邊緣處理 - 無線傳輸 - 云端分析” 的閉環架構。方案設計始終圍繞 “場景適配” 與 “落地實用”,拒絕技術堆砌,聚焦解決實際問題。

(1)傳輸層核心能力:適配風電場景的四大特性

1. 4G 廣域覆蓋,突破地理限制針對風場 “分散化、偏遠化” 特點,FIFISIM 采用工業級 4G 物聯網卡,依托運營商全國覆蓋的 4G 基站,實現單張物聯網卡即可支持半徑 5 公里內的塔筒監測設備聯網。即使在信號薄弱的山區,通過網關內置的信號增強模塊(無需額外硬件部署),可將信號強度提升 30% 以上,確保數據傳輸成功率穩定在 99.9% 以上。

2. 抗惡劣環境設計,保障長期運行工業網關采用 IP65 防護等級外殼,可在 - 40℃~70℃溫度范圍、95% 濕度環境下穩定工作,完全適配沿海高鹽霧、高原強紫外線場景;物聯網卡采用工業級封裝,抗振動性能達 10G 加速度(符合 IEC 60068-2-6 標準),避免因風機運行振動導致的卡體接觸不良。

3. 靈活數據調度,平衡效率與成本基于對塔筒監測數據的分析,方案實現 “按需傳輸”:

振動、應變等關鍵數據(10KB / 次)采用高頻傳輸(1 次 / 秒),確保實時性;

溫濕度、鹽霧等環境數據(5KB / 次)采用低頻傳輸(1 次 / 10 分鐘),降低流量消耗;

高清視頻數據(1080P/30fps)通過網關邊緣壓縮(壓縮比 10:1),僅在檢測到異常時(如裂縫擴展)觸發傳輸,避免帶寬浪費。

4. 多層次安全機制,守護工業數據傳輸層采用 “端到端加密”:傳感器數據經網關 AES-256 加密后,通過物聯網卡接入專用 APN(虛擬專用網絡),直連風場后臺平臺,避免公網傳輸的安全風險;同時支持設備身份雙向認證(網關與平臺互相校驗),防止非法設備接入或數據篡改。

(2)與監測系統的無縫集成:無需改造,快速落地

FIFISIM 方案的核心優勢在于 “兼容性”—— 工業網關支持 Modbus、OPC UA、MQTT 等主流工業協議,可直接對接市場上 90% 以上的塔筒監測傳感器(如振動傳感器、光纖應變儀、紅外熱像儀),無需對現有監測設備進行硬件改造。

對于新建風場,方案可與塔筒建設同步部署:網關安裝于塔筒底部檢修艙(距地面 3-5 米,便于維護),物聯網卡內置卡槽設計避免外接天線受腐蝕;對于存量風場改造,僅需 2 小時即可完成單臺塔筒的網關安裝與協議適配,不影響風機正常運行。

(3)5G 的補充價值:聚焦高需求場景

在部分對實時性、帶寬要求極高的場景(如塔筒內部機器人巡檢、葉片與塔筒連接部位高清視頻監控),FIFISIM 5G 物聯網方案可作為 4G 的補充:

5G 的 100Mbps 峰值帶寬支持 4K 高清視頻實時回傳,運維人員可遠程觀察塔筒內壁腐蝕情況;

10ms 級時延確保機器人巡檢指令的即時響應,避免因延遲導致的碰撞風險。但需注意,5G 目前更適合于集群化、規模化的近海風場(基站易部署),在偏遠陸上風場,4G 仍是性價比更高的選擇。

三、落地案例:從陸到海,驗證 4G 物聯網的實用價值

FIFISIM 4G 物聯網方案已在國內多個風電場落地應用,覆蓋陸上風電場、近海風電場等不同場景,其場景適配性與實用價值得到充分驗證。

案例 1:西北某山地風電場塔筒振動監測

該風場位于黃土高原,100 臺風機分布在海拔 1500-2000 米的山坡上,傳統巡檢需翻越溝壑,單次巡檢耗時 3 天,且難以捕捉風機運行時的高頻振動數據(10Hz 以上)。

應用方案:每臺塔筒部署 3 個振動傳感器(頂部、中部、底部),通過 FIFISIM 工業網關(支持 4G Cat.4)實現數據傳輸,后臺平臺基于振動頻譜分析判斷塔筒結構健康度。

落地效果:

數據傳輸成功率 99.95%,即使在暴雨、沙塵暴天氣也未出現中斷;

振動數據實時性提升至 1 秒級,成功捕捉 3 次因螺栓松動導致的異常振動(頻率 25Hz),提前 72 小時發出預警;

人工巡檢周期從 3 天延長至 1 個月,運維成本降低 60%。

案例 2:華東某近海風電場塔筒腐蝕監測

該風場距海岸線 10 公里,塔筒長期受高鹽霧(鹽霧濃度>0.05mg/m3)、強紫外線影響,混凝土表面腐蝕速率較快,傳統人工巡檢需乘船登塔,受天氣影響大(年有效巡檢天數不足 200 天)。

應用方案:塔筒外壁部署 8 個腐蝕傳感器(監測氯離子滲透量)、4 個高清攝像頭,通過 FIFISIM 工業網關(IP67 防護)與物聯網卡(耐鹽霧封裝)傳輸數據,網關內置邊緣算法,僅在腐蝕速率超過閾值(0.1mm / 年)時觸發視頻傳輸。

落地效果:

設備連續運行 18 個月無故障,物聯網卡信號穩定(基站距離 5 公里);

腐蝕數據每月生成趨勢報告,提前發現 2 臺塔筒的局部腐蝕加劇,指導針對性防腐處理;

視頻數據按需傳輸,每月流量消耗控制在合理范圍,避免資源浪費。

案例 3:5G 在集群風場的補充應用

華北某大型風電場(200 臺風機)采用 “4G+5G” 混合組網:大部分塔筒通過 4G 傳輸常規數據,中心區域 20 臺塔筒(含集控中心附近)部署 5G 網關,支持巡檢機器人高清視頻回傳與遠程控制。

落地效果:5G 區域的視頻傳輸時延控制在 8ms,運維人員可通過后臺遠程操控機器人進入塔筒內部(直徑 3-5 米),檢查焊縫質量,單次遠程巡檢耗時從 2 小時縮短至 30 分鐘。

四、總結:物聯網技術讓風電塔筒監測 “更簡單、更可靠”

風電塔筒智能監測的核心目標,是通過技術手段降低運維難度、提升安全系數。FIFISIM 4G/5G 物聯網方案以 “工業網關 + 物聯網卡” 為通道,既不追求 “高大上” 的技術堆砌,也不局限于單一功能的實現,而是從風電場景的實際需求出發:

用 4G 的廣覆蓋與高可靠,解決偏遠風場 “聯不上、傳不穩” 的問題;

用邊緣計算與靈活調度,平衡數據實時性與傳輸成本;

用工業級設計,確保設備在惡劣環境中 “長期跑、少故障”;

用 5G 作為補充,滿足特殊場景的高帶寬、低時延需求。

未來,隨著風電行業向 “智能化、集群化” 發展,FIFISIM物聯 將持續深化 4G/5G 物聯網技術與風電場景的融合,通過更精準的傳輸優化、更靈活的組網方案,讓每一座風電塔筒都擁有 “看得見、摸得著” 的智能監測能力,為清潔能源的穩定輸出保駕護航。